ベトナムに旅行するなら、現地の「お米文化」をぜひ体験してみてください。

ベトナムではお米が食卓の中心にあり、国全体の食文化を支える重要な存在です。

広大な農地で育てられたお米は、フォーやブン、コムタムといったバラエティ豊かな料理に使われ、どれも観光客を魅了するおいしさです。

この記事では、ベトナムのお米が持つ特徴や、お米を使った絶品料理の数々を紹介していきます。

これから紹介するお米料理をチェックして、ベトナム旅行の楽しみをさらに広げましょう!

ベトナムの主食お米の特徴

ベトナムの食文化に欠かせない存在、それがお米です。

広大な農地と豊富な水資源に恵まれたベトナムでは、稲作が国の基盤となり、経済や生活を支えています。

特に、南部のメコンデルタ地域は稲作の中心地であり、圧倒的な収穫量を誇ります。

米がベトナムをどう支えているのか、詳しく見ていきましょう。

世界2位の米輸出国

ベトナムは世界有数の米輸出国としても知られており、2021年にはインドに次いで世界第2位の米輸出国にランクインしました。

例えば、2020年には616万トンもの米を輸出し、タイの570万トンを上回る実績を残しています。

この輸出の成功の背景には、メコンデルタでの農業機械化や、欧州連合(EU)との自由貿易協定(FTA)の影響があります。

こうした成長は、ベトナムの経済に大きな貢献をしており、今後も注目される分野です。

世界で最もおいしいお米の原産地

ベトナムは輸出量だけでなく、お米の品質にも力を入れており、世界的にも評価されています。

特に「ST25」という品種は、2019年にInternational World Rice Conference Summit(世界で最も美味しいお米コンテスト)で優勝し、一躍注目を集めました。

このお米は、ベトナム南部のソクチャン省で開発され、パイナップルのような香りと、適度な粘り気が特徴です。

国内外で高い評価を受け、ベトナムの農業技術が世界に認められる一例となっています。

お米料理が多い

ベトナムでは、お米は毎日の食事に欠かせない主食です。

白米を炊いて食べるのはもちろんのこと、米粉を使った料理も多く存在します。

代表的な料理に「フォー」や「ブン」があり、米粉で作った麺をスープと一緒に食べることで、あっさりとした味わいを楽しめます。

これらの麺料理は、ヘルシーでありながら満足感も得られるため、地元の人々にも観光客にも愛されています。

また、「コムタム」という料理も見逃せません。

これは割れたお米を使用した庶民的な料理で、南部を中心に親しまれています。

もともとは副産物として扱われていた割れたお米を使った料理ですが、今では高級レストランでも提供されるほど人気があり、ベトナム料理の魅力のひとつとなっています。

「Cơm Tấm Sà Bì Chưởng」というコムタム専門のチェーン店もあり、ハノイやホーチミンでも同じ味を食べられるようになりました。

ベトナムで食べられている米の種類

ベトナムは、稲作が盛んな国として知られ、国内には多様なお米が栽培されています。

ベトナムの家庭ではもちろん、レストランや屋台でもお米を使った料理が数多く楽しめます。

ここからは、ベトナムでよく食べられている米の種類を見ていきましょう。

白米

白米は、ベトナムの食卓に欠かせない主食で、ほとんどの家庭で日常的に食べられています。

ベトナムで主に栽培されているのはインディカ米と呼ばれる細長い形の米で、日本のジャポニカ米とは異なり、炊き上がりがパラっとしていてやや乾いた食感が特徴です。

このため、スープやソースと一緒に食べる料理にぴったりです。

特に、炒めご飯(コムザン)として使われることが多く、どんな料理にも合わせやすい万能な存在です。

ベトナムの農家は一年に三回も米を収穫できるため、白米の生産量は豊富で、特にメコンデルタでは輸出向けに大量生産されています。

赤玄米

赤玄米は、その赤い色が特徴で、特に抗酸化作用の高いアントシアニンを多く含んでいます。

この成分は、心臓病や糖尿病のリスクを軽減する効果があるとされ、ベトナムでも健康食品として注目されています。

赤玄米は特別な行事やお祝いの席で使われることが多く、ベトナムの伝統的な料理であるおこわにもよく使われています。

もちもちとした食感が魅力で、家庭料理だけでなく、高級料理としても人気です。

近年では都市部でも手軽に購入できるようになり、健康志向の高い人々に広く受け入れられています。

黒玄米

黒玄米は、独特な黒い色を持ち、炊くと紫色に変わることで知られています。

ベトナムでは伝統料理やデザートに使われています。

例えば、甘く煮た黒玄米をデザートとして楽しんだり、もち米と一緒に蒸しておこわにしたりすることが多いです。

また、黒玄米を混ぜたおかゆは、体調を整えたいときに食べる人も多く、栄養価の高さから特別な一品として愛されています。

もち米

もち米は、ベトナム料理に欠かせない材料で、その粘り気と豊かな味わいが特徴です。

特にお祝い事や祭りの際に使われることが多く、「バインチュン」や「バインザイ」など、ベトナムの伝統料理には欠かせません。

また、日常生活でももち米は広く利用されており、甘いデザートやおこわ、さらにはスナック菓子としても大人気です。

ベトナムの街中の屋台では、もち米を使ったスナックが手軽に買えるため、軽食として多くの人に親しまれています。

メジャーなお米料理9選

ベトナムは「お米の国」として知られ、多彩なお米料理が楽しめます。

お米は、主食としてだけでなく、麺やデザート、軽食など、さまざまな形で日常的に使われています。

ここからは、ベトナムを代表するお米料理9選を見ていきましょう。

フォー

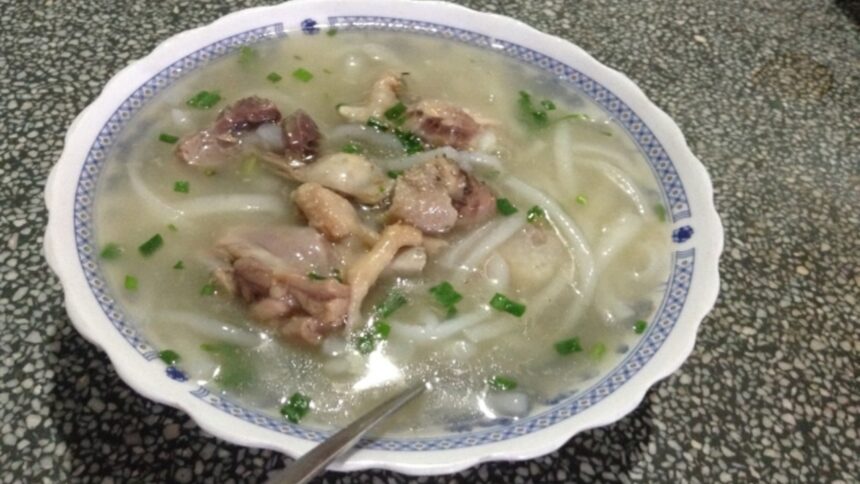

フォーはベトナムを代表する米麺料理で、世界的にも有名です。

フォーは香り高いスープが最大の魅力で、ネギや香草(パクチー)、ライム、唐辛子を加えることで、さっぱりとした味わいと爽やかな香りを楽しめます。

代表的なフォーにはフォー・ボー(牛肉のフォー)とフォー・ガー(鶏肉のフォー)の2種類があり、それぞれ異なる風味を持っています。

フォー・ボーは濃厚なビーフスープが特徴で、フォー・ガーは軽やかな鶏のスープが魅力です。

フォーは朝食として人気が高く、ベトナム全土で好まれていますが、特にハノイ発祥の料理として知られています。

旅行者だけでなく、現地の人々の日常にも深く根付いている料理です。

ブン

ブンは、細く丸い形状の米麺を使った料理で、フォーと並んでベトナムで人気の麺料理です。

ブンはスープ麺としても、スープを使わない料理としても楽しめ、さまざまなバリエーションがあります。

代表的なブン料理には、ブンチャーやブンボーフエがあります。

ブンチャーは、焼き豚とハーブをトッピングした米麺で、甘辛いタレを絡めて食べるのが特徴です。

特にハノイの名物料理として有名で、観光客にも大変人気があります。

焼き豚の香ばしさと、ライムやハーブの爽やかな風味が絶妙にマッチしています。

一方、ブンボーフエはベトナム中部フエ発祥のスパイシーなスープ麺です。

牛肉やレモングラス、唐辛子、そして特有の香辛料が入ったピリ辛のスープが特徴で、濃厚な味わいが楽しめます。

ブンの細い麺はスープによく絡み、食欲をそそる一品です。

バインカイン

バインカインは、太くてもちもちした食感の米麺を使ったスープ料理です。

他の米麺料理と比べて、バインカインは麺自体がやや太く、噛みごたえがあります。

この麺は小麦粉、タピオカ粉、米粉、もち米などをブレンドして作られています。

バインカインのスープは、あっさりとしたものから濃厚な海鮮ベースのものまでさまざまです。

例えば、バインカイン・トムはエビを使った風味豊かなスープが特徴で、シーフード好きにおすすめです。

スープの深い旨味と、麺のもちっとした食感が絶妙なバランスを生み出しています。

また、バインカイン・クアはカニの旨味が凝縮された濃厚なスープが特徴で、豪華な一品です。

カニの身がたっぷり入ったスープと太い米麺が絡み合い、食べ応えがあり、地元でも特に人気の高い料理です。

ソイ

ソイは、もち米を使ったベトナムの伝統的な料理で、朝食や軽食として親しまれています。

ベトナムの屋台や市場では、ソイを売る店が数多く並んでおり、手軽に購入できるため、忙しい朝の時間にもぴったりです。

代表的なソイには「ソイ・ガー」があります。

もち米の上に鶏肉をトッピングして食べるシンプルながらも風味豊かな料理です。

特に朝食として人気が高く、腹持ちもいいため、忙しいベトナムの人々にとっては欠かせない一品となっています。

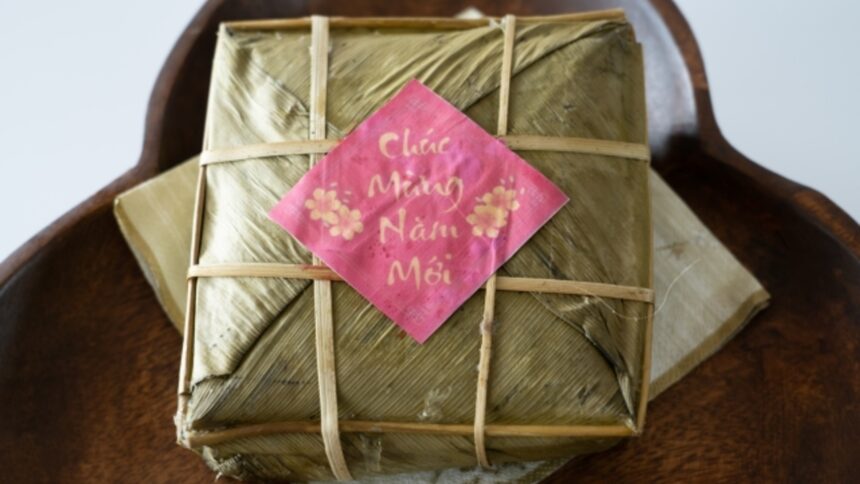

バインチュン

バインチュンは、ベトナムの旧正月「テト」で欠かせない伝統的なもち米料理です。

この四角い形をしたバインチュンは、もち米、豚肉、緑豆をバナナの葉で包み、じっくりと蒸し上げて作られます。

テトの期間中、家族や友人が集まって一緒にバインチュンを食べるのが伝統的な風習です。

バナナの葉の殺菌効果によって保存が効くため、テトの期間中、少しずつ食べ続けることができるのも特徴です。

春巻き

ライスペーパーは、ベトナム料理に欠かせない食材で、米粉と水を混ぜて薄く伸ばし、乾燥させたものです。

ライスペーパーは、その柔軟性と軽さから、さまざまなベトナム料理に活用され、特に生春巻き(ゴイクン)はヘルシーで人気のある料理です。

生春巻きでは、エビや豚肉、ハーブ、野菜、ビーフン(米麺)などをライスペーパーで包み、ヌクチャムという甘酸っぱいタレにつけて食べます。

生春巻きは具材を変えることでバリエーションも楽しめるため、家庭でもよく食べられています。

特にベトナムの伝統的な食文化では、家庭での団欒の場でも登場することが多く、家族で包んで楽しむスタイルが一般的です。

また、揚げ春巻き(チャーゾー)では、ライスペーパーに豚肉やエビ、野菜を詰めて巻き、油で揚げてカリッとした食感に仕上げます。

外はカリカリ、中はジューシーな揚げ春巻きは、食欲をそそる一品です。

ヌイ

ヌイは、ベトナム風のライスマカロニで、主に子どもや忙しい日の簡単な食事として人気です。

イタリアのペンネに似た形状のヌイは、米粉で作られており、パスタのように使える万能な食材です。

通常は、スープや炒め物にして食べられ、ベトナムの家庭料理として広く親しまれています。

例えば、野菜や鶏肉、豚肉を加えて炒める「ヌイ・サオ」は、手軽で栄養バランスの良い料理です。

軽い味付けのベトナム風ソースで炒め、具材が絡んだヌイは、食べやすくボリュームもあります。

さらに、クリーミーなソースやトマトソースを使った洋風アレンジもあり、さまざまな料理に応用が利くのが魅力です。

コムタム

コムタムは、割れたお米を使ったベトナム南部、特にホーチミンで有名な料理です。

もともとお米の加工過程で生まれる副産物としての「割れ米」を活用して作られた料理ですが、現在ではベトナム全土で人気を博しています。

コムタムは、炊いた割れ米の上にグリルした豚肉や揚げた魚、目玉焼きなどをのせ、ヌクマム(魚醤)ベースの甘辛いタレをかけて食べます。

特に香ばしい豚肉の炭火焼きとヌクマムの相性が抜群で、ベトナムの定番料理として、地元の人々や観光客に広く愛されています。

チェ―

チェーは、ベトナムの伝統的なデザートで、お米や豆類、果物、ゼリー、ココナッツミルクなどを組み合わせた甘いスイーツです。

チェーには温かいチェーと冷たいチェーの2種類があります。

中でも、暑い気候にぴったりの冷たいチェーが人気で、食後のデザートやおやつとして広く親しまれています。

また、市場や屋台でも人気のチェーですが、近年ではおしゃれを意識した、チェーが増えています。

「Miss Đác」や「Little Bowl」、「Tào phớ Jelly Bean」などの有名店も増えているため、SNS映えを狙いたい方にもおすすめです。

まとめ

ベトナムのお米は、国の基盤であるだけでなく、豊かな食文化を支える重要な要素です。

世界第2位の米輸出国としての地位を確立する一方で、ST25のような高品質な品種が世界的に評価されるなど、ベトナムの農業技術は日々進化を遂げています。

さらに、フォーやブンをはじめとする多彩なお米料理は、ベトナムの食卓に欠かせない存在です。

ベトナム旅行をする際は、様々な米料理を食べてみましょう。

ベトナム情報週刊コラム

-

- 2025.12.19

- 2025年版|ベトナム生活はいくらかかる?ハノイ・...

- 海外移住や駐在、現地採用など、日本人にとってベトナムは「住みやすい東南アジアの国」として注目を集めています。 物価が安く、食事もおいしい――そんなイメージがありますが、実際のところ2025年のベトナムでの生活費はいくらくらいかかるのでしょうか? この記事では、ハノイとホーチミンの生活費をリアルな数字と現地の声をもとに徹底解説します。 これからベトナムで生活を始めたい方、駐在・現地採用を検討している方にとって、参考になる内容です。 ここ数年、ベトナムでは経済成長とともに物価が上昇しています。特に2023~2025年にかけて、円安と現地インフレの影響で、日本人にとっては「思ったより安くない」と感じる人も増えています。 とはいえ、東京と比べれば依然として生活コストは約半分〜3分の2程度。 家賃・交通費・外食費などは日本の都市部よりかなり安く、生活スタイルを工夫すれば月10〜15万円程度でも十分に暮らせるのが現実です。 ベトナムの生活費で最も大きな割合を占めるのが「家賃」。 まずは代表的な住宅タイプ別に見てみましょう。 住居タイプ ハノイ家賃相場 ホーチミン家賃相場 備考 ローカルアパート(単身用) 250〜400USD(約4万〜6万円) 300〜500USD(約5万〜8万円) キッチン・家具付きが主流 サービスアパート(外国人向け) 500〜800USD(約8万〜13万円) 600〜1,000USD(約10万〜16万円) クリーニング・光熱費込みもあり ファミリー向けマンション 800〜1,500USD(約13万〜24万円) 1,000〜2,000USD(約16万〜32万円) プール・ジム付き高級物件も人気 ホーチミン市(特に1区・2区・7区)は上昇傾向で、外資企業の進出増加により外国人居住者が増えたことが背景です。 一方、ハノイは比較的安定しており、同じグレードなら1〜2割ほど安く借りられます。 💡 現地在住者の声 「ハノイは通勤ラッシュが大変だけど、郊外なら家賃が抑えられて静か。ホーチミンはカフェや外食が多く、便利さを取るなら断然こちら」(30代男性・現地採用) ベトナムの食費は、どれだけローカルフードを利用するかで大きく変わります。 ● ローカル中心の場合 ・フォーやバインミーなど:1食 約40,000〜70,000ドン(約250〜450円) ・カフェでのコーヒー:25,000〜50,000ドン(約150〜300円) ・屋台や食堂中心で1日3食:月2〜3万円で生活可能 ● 日本食・欧米レストラン中心の場合 ・日本食定食:150,000〜250,000ドン(約900〜1,500円) ・カフェチェーン(スタバなど):60,000ドン〜(約400円〜) ・週2〜3回外食+自炊:月5〜7万円前後 最近では輸入食品や日系スーパーの価格が上がっており、日本の食材を多用すると日本並みの食費になるケースも。 🥢 現地の感覚 「フォー1杯250円は安いけど、週末にイオンの寿司を買うと日本価格。日本食をどれだけ食べるかで月の支出が全然違う」(40代女性・駐在妻) 公共交通機関がまだ整備途上のベトナムでは、バイク・タクシーアプリ(Grab)が主な移動手段です。 手段 相場(片道) 月あたり目安 備考 バイク通勤(自家用) ガソリン代 約400,000ドン(約2,400円) 月1,000円台〜 駐輪場代別 Grabバイク 20,000〜40,000ドン(約130〜250円) 月3,000〜5,000円 短距離移動に便利 Grabカー(4輪) 50,000〜150,000ドン(約300〜900円) 月5,000〜8,000円 雨の日や荷物が多いときに便利 バス・メトロ 7,000〜15,000ドン(約50〜100円) ...

-

- 2025.12.05

- ベトナム在住者必見!今話題の日本発飲食チェーン...

- 近年、ベトナムの主要都市では日本発の飲食チェーンが続々と進出し、現地の人々にも人気を集めています。日本の味を恋しく感じる在住日本人にとっても、これらのお店はまさに“心のオアシス”。 今回は、ホーチミン市やハノイ市を中心に展開している代表的な日本発チェーン6店を、商品の特徴や価格帯、所在地情報などとともにご紹介します。 すき家は、ゼンショーグループが展開する日本最大の牛丼チェーン。ベトナムでは2016年にホーチミンに1号店をオープンし、現在ではハノイやダナンにも複数店舗を構えています。 ● 主なメニューと価格 牛丼(並):約59,000〜69,000ドン(約360円) チーズ牛丼:約85,000ドン(約520円) カレーライス:約89,000ドン(約550円) 日本とほぼ変わらない味を、清潔な店内で気軽に楽しめるのが魅力。味噌汁や生卵などのサイドメニューも充実しており、「夜食」「ランチ」「一人ご飯」に最適です。 📍主な店舗: Ho Chi Minh City:Vincom Center Dong Khoi内 Hanoi:Lotte Center Hanoi 日本でもおなじみの「ココイチ」は、ベトナムでもカレー文化を広めた先駆者的存在。具材・辛さ・ご飯の量を自由にカスタマイズできる点が人気の理由です。 ● 主なメニューと価格 ポークカレー(並):約120,000ドン(約700円) チキンカツカレー:約155,000ドン(約930円) シーフードカレー:約165,000ドン(約980円) 現地では、日本米を使用しながらもカレーの辛さをややマイルドに調整しており、ベトナム人にも好まれています。 日本同様、トッピングメニューの自由度が高く、在住者の“カレー欲”をしっかり満たしてくれる一軒です。 📍主な店舗: Ho Chi Minh City:Takashimaya Saigon Centre内 Hanoi:Aeon Mall Long Bien 焼肉と言えば「牛角」。日本国内だけでなくアジア各国で人気を集めており、ベトナムでもホーチミンを中心に展開を拡大しています。 ● 主なメニューと価格 牛カルビセット(ご飯・スープ付き):約220,000ドン(約1,300円) 食べ放題コース:約399,000〜499,000ドン(約2,400〜3,000円) 炭火焼スタイルで肉の質も良く、日本クオリティの焼肉をベトナムで体験できるとして、日本人・現地客の双方に支持されています。 店内は清潔でサービスも丁寧。デートや接待利用にも向くお店です。 📍主な店舗: Ho Chi Minh City:Le Thanh Ton通り、District 1 Hanoi:Vincom Mega Mall Times City ベトナムのうどんブームを牽引したのが「丸亀製麺」です。現地では2014年にホーチミン1号店がオープン。日本同様にセルフスタイルを採用し、打ち立て・茹でたてのうどんを提供しています。 ● 主なメニューと価格 かけうどん:約59,000ドン(約360円) ぶっかけうどん:約65,000ドン(約400円) 天ぷら各種:1個 約20,000〜35,000ドン(約120〜210円) ...

-

- 2025.11.21

- 現地採用・駐在・フリーランスの違い|ベトナムで...

- 近年、ベトナムは日本人にとって魅力的な就業先として注目を集めています。ホーチミンやハノイなどの都市では、日本企業の進出が進み、現地採用や駐在員、さらにはフリーランスとして働く日本人も増加しています。しかし、これらの働き方にはそれぞれ特徴やメリット・デメリットがあり、どの働き方が自分に合っているのかを理解することが重要です。 現地採用とは、ベトナム国内の企業に直接雇用される形態です。日本からの派遣ではなく、現地法人に所属し、現地の労働法や給与体系に従って働きます。 特徴 雇用契約:ベトナムの企業と直接契約 給与:ベトナムの市場水準に基づく 福利厚生:現地の制度に準拠 メリット 現地の文化や生活に密着した働き方ができる 日本からの派遣ではないため、自由度が高い 現地のネットワークを構築しやすい デメリット 給与水準が日本より低い場合が多い 福利厚生が限定的 キャリアパスが限定される可能性がある 駐在員は、日本の企業から派遣され、ベトナムの拠点で勤務する形態です。給与や福利厚生は日本基準で支給されることが一般的です。 特徴 雇用契約:日本の企業と契約 給与:日本の給与水準 福利厚生:日本の制度に準拠 メリット 高い給与水準と手厚い福利厚生 日本の企業文化やキャリアを維持できる 家族帯同が可能な場合もある デメリット 現地の文化や生活に馴染みにくい 日本の企業文化がそのまま持ち込まれることが多い 現地での自由度が低い場合がある フリーランスは、企業に雇用されることなく、個人事業主として契約ベースで仕事を受ける形態です。IT、翻訳、教育などの分野で増加しています。 特徴 契約形態:プロジェクト単位や業務委託契約 給与:契約内容に基づく 福利厚生:自己負担 メリット 自由な働き方ができる 高収入の可能性がある(スキル次第) 複数の案件を掛け持ちできる デメリット 安定した収入が得にくい 社会保険や税務処理などの手続きが自己責任 契約の獲得や更新に手間がかかる 以下の表は、現地採用、駐在員、フリーランスの3つの働き方を年収、待遇、生活環境の観点から比較したものです。 項目 現地採用 駐在員 フリーランス 年収(目安) 2,500〜5,000 USD/月 5,000〜8,000 USD/月 + 手当 2,000〜10,000 USD/月(案件次第) ボーナス なし〜あり(企業による) 年2回(日本基準) なし 住宅手当 なし〜あり(企業による) 会社提供または手当あり なし 保険・医療 現地の社会保険加入 日本基準または現地補助あり 自分で手配 ...